Mujeres, ciencia y la Universidad de Guadalajara

Historia 012

Hoy puede que la matrícula de estudiantes que ingresan a la Universidad de Guadalajara sea equitativa respecto a hombres y mujeres admitidas. Pero en el pasado, el acceso de las mujeres a los espacios educativos ha sido incierto y hasta prohibido. Ya fuera por considerarlas incapaces, débiles o innecesarias, y destinadas a un rol de cuidado y servicio; su historia se ha escrito a medio camino de la autonomía y la precariedad.

A lo largo del siglo XIX los discursos positivistas que hablaban de progreso y modernidad, facilitaron la tímida incorporación de las mujeres al campo público y a la educación. Aunque se preveía instruirlas únicamente con los saberes que les resultaran útiles en la crianza de los hijos, para asegurar su bienestar y supervivencia, así como hacerlas más hábiles y eficientes en el desempeño de sus labores domésticas. En medio de clases de costura, bordado, cocina, higiene o peinado; el estudio de la literatura y el arte, tenían un objetivo meramente recreacional, y se les consideraba poco más que datos culturales simpáticos que podían servirles a la mujer casada para convertirse en buena interlocutora de su marido. A quien, sin embargo, no debían nunca opacar en sabiduría.

De manera que, después de adquiridos estos conocimientos, de ninguna forma se preveía que continuaran su formación como profesionistas. Sin embargo, poco a poco la necesidad de que las mujeres contaran con medios de vida independiente que le permitieran sobrevivir en situaciones adversas; así como la premura del mercado por contar con una mano de obra capacitada y barata; facilitaron su incorporación a partir de 1889 en carreras que se consideraban en sintonía con su femineidad o “de segunda”, como maestra normalista, mecanógrafa/taquígrafa, enfermera, partera y farmacéutica.

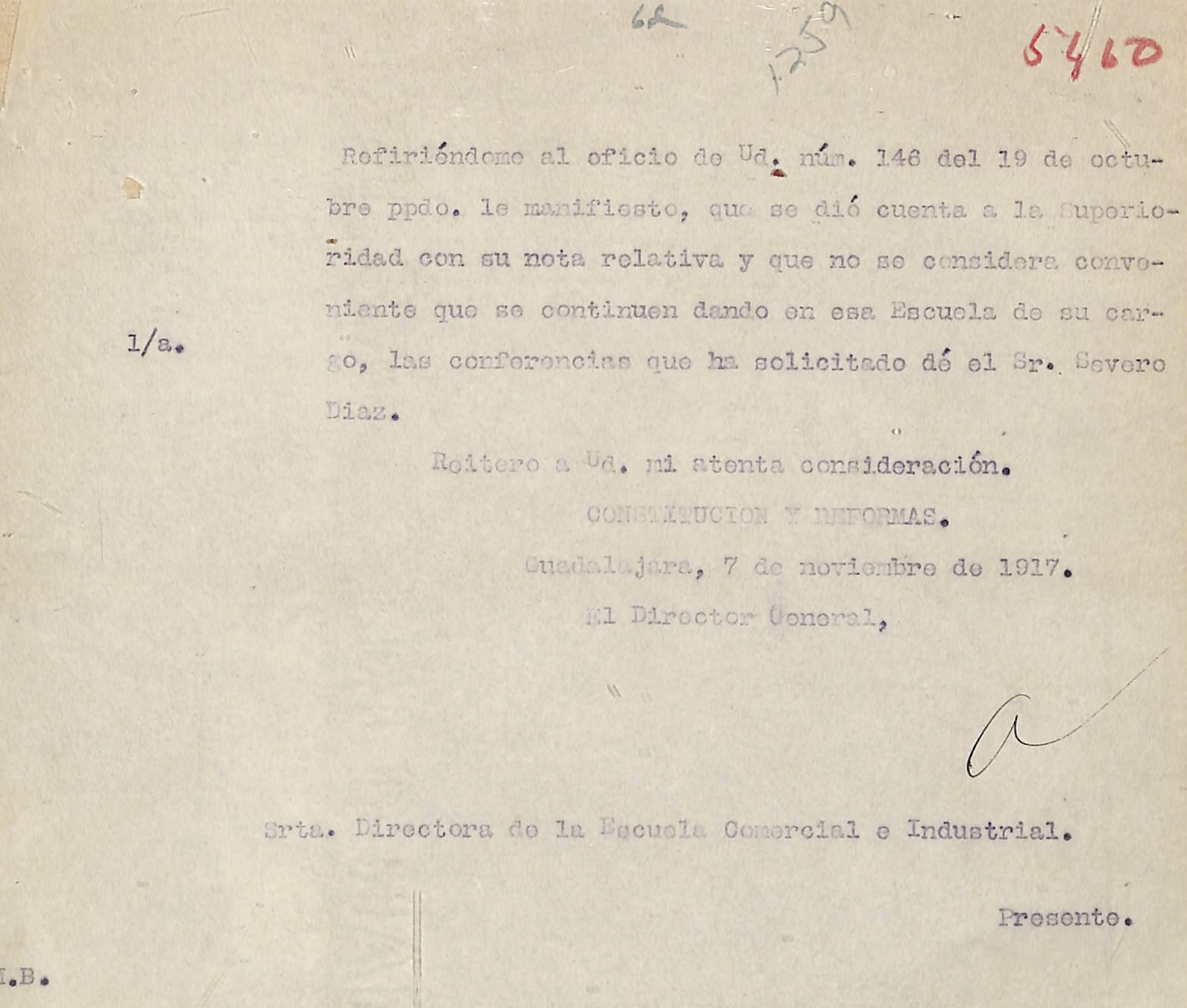

Sin embargo, aunque habilitados los espacios, la incursión femenina fue más bien tímida, y con frecuencia, los estudios se siguieron con tutores particulares y asistencia exclusiva a los exámenes. Pues salvadas de la miseria, ahora corrían el riesgo de caer en el estigma o el desdén de la sociedad que veía con malos ojos su contacto con los hombres que ocupaban por derecho las escuelas superiores, amenazando su “pureza femenina”. Además, atribuyéndoles una naturaleza sensible y débil, incapaces de raciocinio o actividades fuertes, la formación científica les fue en buena medida restringida. Como podemos observar en la negativa de las autoridades para que se llevaran a cabo en 1917 conferencias científicas sobre geología, astronomía etc., para ilustrar a las alumnas de la Escuela Comercial e Industrial; en consonancia con la Ley de enseñanza pública del Estado de Jalisco vigente, que desestimaba desarrollar una conciencia de tipo científico en las alumnas. Dos años después este establecimiento fue clausurado, limitando enormemente la presencia de las mujeres en los espacios de formación y su acceso a la vida laboral.

Bajo la irrupción de nuevas ideas, esta situación cambiaría en 1925 con la apertura de la Universidad de Guadalajara, en dónde desde el principio se planteó una política de puertas abiertas en los establecimientos universitarios a ambos sexos, sin restricción alguna. Tanto en la Facultad de Farmacia como en la de Comercio, o en las carreras de obstetricia y enfermería de la nueva institución, dominó la presencia femenina, dada la tradición que ya existía como opciones disponibles entre las tapatías; y en ellas se eliminaron las diferencias en la entrega de títulos de “primera” y “segunda” que se había impuesto en perjuicio de las mujeres. Además, los programas de las escuelas preparatorias pusieron la ciencia al alcance de las alumnas, que sin prejuicio pudieron aprender de cosmografía, física, astronomía, mineralogía, geografía, geología, física, química o meteorología de los mismísimos Severo Díaz Galindo y José María Arreola.

Aunque hoy sin duda se siguen observando carreras en las que predominan los hombres y se presentan nuevos retos a los que hacer frente en el campo de la igualdad, al brindar las mismas oportunidades a las mujeres, la Universidad de Guadalajara ayudó a romper y transformar los límites legales y sociales que se habían impuesto en la educación de las jóvenes.

Consulta documentos digitalizados sobre la historia de nuestra Alma Mater en: https://archivohistorico.udg.mx/